古瓷器作为历史文化的载体,具有不可估量的艺术与收藏价值。市场上仿品层出不穷,鉴别真伪成为收藏爱好者的必修课。钙化物作为古瓷表面常见的自然老化痕迹,是鉴别真伪的重要依据之一。本文将结合钙化物的特征,系统介绍六种实用的古瓷真伪鉴别方法。

一、观察钙化物分布与形态

真品古瓷因年代久远,钙化物通常自然沉积于釉面凹陷处或胎釉结合部,分布不均匀,形态呈絮状、点状或片状,边缘过渡柔和。仿品钙化物多为人工作旧,分布刻意均匀,形态生硬,且常见化学药剂腐蚀痕迹。

二、测试钙化物附着力

用软毛刷轻刷钙化物区域,真品钙化物与釉面结合牢固,不易脱落;仿品因使用胶质或化学材料仿造,附着力差,轻刷即可能剥落,甚至露出崭新釉面。

三、分析釉面老化层次

真品古瓷的钙化与釉面老化同步形成,钙化层下可见自然磨损、龟裂等层次感;仿品钙化层浮于表面,与釉面老化特征脱节,缺乏时间累积的层次过渡。

四、对比胎体钙化渗透度

通过高倍放大镜观察胎釉结合处,真品钙化会向胎体微隙中自然渗透;仿品钙化仅停留在表面,胎体无相应老化渗透现象。

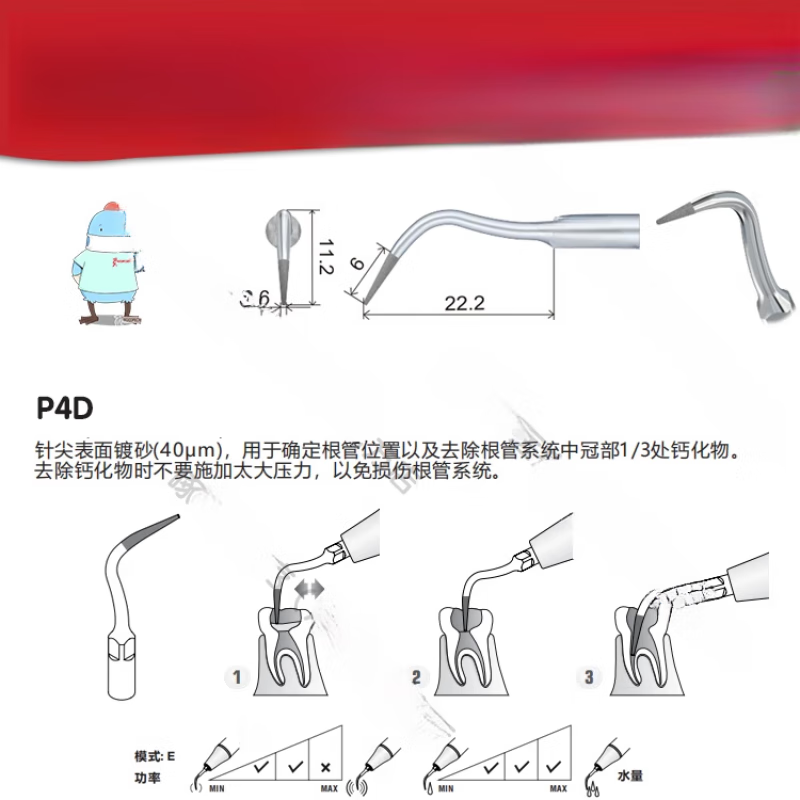

五、借助科学检测辅助验证

可采用X射线荧光分析钙元素分布,真品钙元素分布与器物使用痕迹吻合;仿品则可能出现钙元素异常集中或与历史背景不符的情况。

六、综合参照时代工艺特征

结合钙化特征与器物造型、纹饰、胎质等时代工艺对照,例如宋代青瓷钙化多与土沁交融,明代青花钙化常伴随釉面银斑,若钙化特征与时代工艺矛盾,则需警惕仿品。

钙化物作为古瓷鉴别的关键指标之一,需从分布形态、附着力、层次关系等多角度综合判断。收藏者应通过实物观摩、文献研读与科技手段结合,逐步积累鉴别经验,方能练就明辨真伪的火眼金睛。